Viaggio in Brianza/24: don Luigi Bianchi ci porta alla scoperta della chiesa di Tabiago

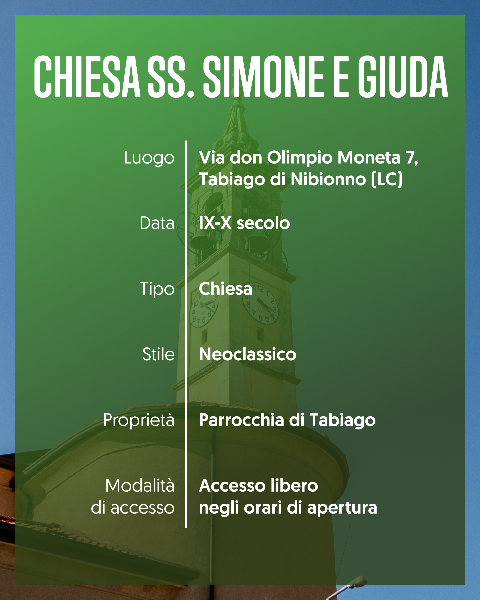

In questa nuova tappa di Viaggio in Brianza vi portiamo alla scoperta dell'antica storia della parrocchia dei SS Simone e Giuda di Tabiago grazie all'importante collaborazione di don Luigi Bianchi, parroco della frazione nibionnese da ben trentasei anni. L'impegno del sacerdote ottantacinquenne è immenso ed è supportato dalle persone che intorno a lui vivono intensamente la realtà comunitaria della parrocchia.

LE ORIGINI DEL NOME DI TABIAGO E DELLA PIEVE DI INCINO

Spesso i nomi dei nostri paesi, soprattutto della Brianza, terminano col suffisso -ago, che sta per "pago", che nel latino popolare tardivo indicava il villaggio, un piccolo agglomerato di case, con attorno dei terreni coltivati. Tale suffisso unendosi ad altri nomi, perde la "p" diventando "-ago" a volte "-ugo" e altre volte "-igo", come ad esempio Lurago, Bulciago, Barzago, Cassago, Lambrugo, Orsenigo. È quindi presumibile che da questo suffisso sia derivato anche il nome di Tabiago.

Dal termine "pago" deriva pagano, cioè "abitante del villaggio". Questo termini indicava inizialmente chi non credeva nel Dio cristiano, non tanto perché non aderiva alla fede, ma perché non aveva ancora sentito parlare di Gesù, in quanto nei piccoli villaggi la predicazione cristiana è arrivata molti anni dopo rispetto alle grandi città.

Per quanto riguarda la diffusione del cristianesimo in Brianza da alcuni documenti si rileva che la religione cristiana era presente già nella seconda metà del quarto secolo, almeno in alcune località, la permanenza di Sant'Agostino a Cassago ne è una riprova.

Gli atti ritrovati da Gaetano Riva, autore del testo da cui abbiamo tratto le informazioni utili per stendere questo articolo, sono sottoscritti in parte dai grandi proprietari terrieri della zona di Tabiago, altri da notai, altri ancora contadini che ricevevano i terreni della Chiesa di Monza per lavorarli o, molto più spesso, per farli lavorare da altri alle loro dipendenze. Questi ultimi, che formavano la grande massa, appartenevano alla categoria dei poveri, dei lavoratori di una terra da cui dovevano ricavare il massimo possibile per poter consegnare ai loro datori di lavoro quanto essi pretendevano, ed era sempre molto. I padroni, in pratica erano gli affittuari della Chiesa di Monza l'unica proprietaria, consegnavano una modesta parte di quanto ricevuto dai loro contadini alla predetta chiesa, tenendo per sé il rimanente. Ai lavoratori della terra rimaneva il minimo indispensabile per poter sopravvivere.

Il primo documento citato da Riva, riporta il nome di Tabiago ed è datato maggio 1119. Esso rappresente un atto notarile di cessione di un terreno: "Amelio, figlio del fu Amelio di Tabiago, cede al fratello Pietro la parte che gli spetta, sia del mulino nuovo costruito sul fiume Lambro, sia del terreno annesso; Il tutto già gente nel terreno del già detto Tabiago".

Nel 1449 venne eletto cappellano e beneficiario della Chiesa di Santa Maria di Masnaga il prete Arnoldo de Buziis de Sezana (Cesana). Il 26 novembre dello stesso anno, il medesimo prete ottiene il beneficio, la cura e il governo della Chiesa dei santi Fedele e Simone di Tabiago. Nella prima visita pastorale di cui si ha notizia ovvero quella di dell'arcivescovo Gabriele Sforza avvenuto nel 1455, si ritorna a parlare del prete Arnoldo residente a Masnaga ma anche confessore del vicino convento di Lambrugo e prete della chiesa di Tabiago.

Quando si definisce don Ambrogio come un prete residente, si dichiara la sua permanenza fissa a Tabiago, il che fa supporre che il paese, probabilmente non ancora parrocchia, si stava avviando a divenirlo rendendosi indipendente da Masnaga e dal suo sacerdote.

Dieci anni più tardi, in un atto notarile del 15 gennaio 1527, si parla ancora del prete Ambrogio, ma definendolo rettore, ovvero prete residente e anche responsabile in prima persona della chiesa. Ambrogio non era ancora parroco, ma già su di lui ne ricadevano gli oneri. La stessa sorte di responsabile della chiesa, quindi rettore ricadde anche sul successore di don Ambrogio, don Oliviero Appiani quando l'indipendenza da Masnaga era ormai un fatto consolidato.

Nel 1564 si ha conferma del fatto che Tabiago si sia come parrocchia. A partire da quest'anno si ha l'inizio dei registri di battesimi di matrimoni nell'archivio, mentre quello dei defunti risale all'inizio del Diciassettesimo secolo. A partire dal medesimo anno il nome originario di San Fedele comincia a scomparire.

Da quanto abbiamo visto sino ad ora possiamo concludere che Tabiago si staccò definitivamente da Masnaga e divenne parrocchia negli ultimi mesi del 1564, attraendo nella sua giurisdizione le frazioni di: Gaggio, Molino Nuovo, La Merla, Cimarosa, e Brascesco; continuarono, invece, a dipendere dalla chiesa di Santa Maria di Costa Masnaga: Nibionno e Mongodio, mentre Camisasca, Rogolea e Carpanea erano sotto la giurisdizione del Monastero di Lambrugo.

In seguito per volontà di San Carlo Borromeo, che in occasione della sua visita pastorale aveva visitato la zona di Tabiago, anche Nibionno e Mongodio passarono sotto la giurisdizione di Tabiago nel 1569; la stessa sorte toccò anche a Carpanea, Camisasca e Rogolea nel 1574, poiché le continue inondazioni del Lambro impedivano alla gente di recarsi a Lmabrugo per le celebrazioni.

La dedicazione originaria della Chiesa è diversa da quella attuale, ovvero i Santissimi Simone e Giuda. L'iniziale dedicazione a San Fedele è probabilmente frutto dell'influenza della città di Como su questa zona.

San Fedele, dopo essere stato imprigionato a Milano, riuscì a fuggire con alcuni compagni e a rifugiarsi a Como. Ma qui, raggiunto dai soldati romani, fu anche lui decapitato. Nel 964 il suo corpo, seppellito a Samòlago in Val Chiavenna, fu portato a Como e sepolto nella chiesa di Santa Eufemia che da allora prese il nome di San Fedele. Da questo momento il culto di questo Santo, già vivo nel comasco prima della traslazione del suo corpo, si diffuse con maggiore intensità giungendo anche in questa zona di Brianza.

L'EVOLUZIONE DELLA CHIESA E DELLE SUE PERTINENZE

Tenendo traccia delle visite vicariali è possibile conoscere l'evoluzione architettonica della chiesa di Tabiago sin dalla fine del Sedicesimo secolo.

Il 23 aprile 1574 il cardinale Carlo Borromeo fa visita alla chiesa di Tabiago che trovò piccola, ma decente. Venne registrato che l'altare maggiore era costruito sotto una volta sufficientemente larga e tutta dipinta con il tabernacolo in legno. Nella parte settentrionale vi era una cappella con l'altare della Natività di Santa Maria; una seconda cappella si trovava nella parte orientale abbastanza grande ma non ancora terminata e senza pitture, nella quale si celebrava una messa alla settimana; una terza cappella, dedicata a San Rocco, era costruita nella parte meridionale, da cui si accedeva alla chiesa stessa.

Osservando dall'esterno la chiesa di Tabiago, si poteva osservare la facciata con l'ingresso principale, sopra il quale trovava posto l'unica finestra di forma rotonda, nello specifico chiamata "oculum". Non vi era il campanile e l'unica campana era posta sopra due piccoli pilastri; per suonarla il curato poteva comodamente tirare la fune dalla sua cucina.

Nel 1618 vennero emanati una serie di decreti seguenti alla visita del cardinale Federico Borromeo. Fra gli altri la richiesta di separare la sacrestia dalla casa del parroco e di portare a termine il campanile, la cui sommità doveva terminare a forma di piramide con in cima ad essa una croce, entro un anno. Venne richiesto anche che si acquistasse una seconda campana benedetta dal parroco prima di essere affiancata alla preesistente.

La seguente visita del 1686 fu svolta dal cardinal Federico Visconti. Dalla relazione della sua visita è possibile dedurre che la chiesa parrocchiale avesse una navata a volta imbiancata, lunga 36 braccia (dove un braccio è pari ad 1,83 metri), e larga 12 con tre altari.

Correva l'anno 1709 quando la chiesa di Tabiago venne visitata dal cardinale Giuseppe Archinti che descrive il nuovo Battistero posto vicino alla porta di entrata della Chiesa; attraverso il battistero era possibile accedere all'ossario dei morti. Viene anche reso noto che la porta d'ingresso con le sponde di pietra molera presentava un portichetto sostenuto da due colonne di serizio.

Nel 1752 fa visita alla chiesa di Tabiago il nuovo cardinale Giuseppe Pozzobonelli, dalla cui relazione si Scopre che è stata aggiunta una terza campana alla torre della Chiesa nel 1744.

La torre campanaria venne innalzata nel 1807 per volere del parroco Redaelli sino l'altezza attuale di trentaquattro metri e venne aggiunta una quarta campana. Il campanile trova ancora posto sul muro laterale a settentrione della Chiesa, con una pianta quadrata il cui lato misura poco più di tre metri. Questo sacerdote volle essere seppellito sotto al portico ancora presente sull'uscio principale della Chiesa.

Un ulteriore ampliamento si ebbe all'interno delle mura della chiesa. Il parroco Aquilino Riva Nel 1833 fece ingrandire la chiesa realizzando tre navate ognuna delle misure di 2,60 metri mantenendone inalterata la lunghezza. Venne eliminato il portichetto di serizio e la facciata venne spostata in avanti di un metro per far posto alla bussola. Due anni più tardi, nel 1835 si fece costruire il coro dietro l'altare maggiore aprendo due finestre nell'abside.

Ulteriori importanti opere per il completamento del comparto parrocchiale firono: la costruzione dell'oratorio e la realizzazione del sagrato e della piazza sorretti dal colossale muro a scarpa. Per finire fu edificata nel 1911 la scuola materna che, l'anno successivo, divenne ente morale dell'amministrazione comunale.

In ultimo è bene ricordare che nel 1942 vennero prelevate le campane più grosse per esigenze belliche, una delle quali venne riportata dopo. Nel 1946, a conclusione della guerra, il parroco di allora sottopose al giudizio di un'apposita commissione la sostituzione parziale o il rifacimento completo del concerto di campane. Si decise di rifonderle tutte e cinque con le stesse dimensioni, peso e tonalità delle precedenti (in re maggiore); data la ristrettezza della cella campanaria, non sarebbe stato possibile metterne di più grosse.

Anche in questa tappa abbiamo potuto riscoprire una piccola parte della storia del nostro meraviglioso territorio grazie all'incontro con una persona che ha dedicato parte della sua vita a studiare e a prendersi cura di un monumento come la chiesa dei Santissimi Simone e Giuda: don Luigi Bianchi. Ringraziamo anche Gaetano Riva che con il suo volume "Nibionno, Tabiago, Cibrone: tre paesi, due parrocchie, un comune" ci ha permesso di raccogliere le informazioni che avete potuto leggere.

Fulcro della nostra visita sarà la chiesa che trova posto sulla colina di Tabiago ben visibile dalla strada statale 36, soprattutto la notte quando viene illuminata e pare un faro in mezzo al buio.

Spesso i nomi dei nostri paesi, soprattutto della Brianza, terminano col suffisso -ago, che sta per "pago", che nel latino popolare tardivo indicava il villaggio, un piccolo agglomerato di case, con attorno dei terreni coltivati. Tale suffisso unendosi ad altri nomi, perde la "p" diventando "-ago" a volte "-ugo" e altre volte "-igo", come ad esempio Lurago, Bulciago, Barzago, Cassago, Lambrugo, Orsenigo. È quindi presumibile che da questo suffisso sia derivato anche il nome di Tabiago.

Dal termine "pago" deriva pagano, cioè "abitante del villaggio". Questo termini indicava inizialmente chi non credeva nel Dio cristiano, non tanto perché non aderiva alla fede, ma perché non aveva ancora sentito parlare di Gesù, in quanto nei piccoli villaggi la predicazione cristiana è arrivata molti anni dopo rispetto alle grandi città.

Per quanto riguarda la diffusione del cristianesimo in Brianza da alcuni documenti si rileva che la religione cristiana era presente già nella seconda metà del quarto secolo, almeno in alcune località, la permanenza di Sant'Agostino a Cassago ne è una riprova.

In un primo momento, verso il settimo secolo, i cristiani presenti sul nostro territorio confluirono ad Incino, località che coincide con la parte alta e più antica di Erba, dove veniva inviato saltuariamente un sacerdote inviato dal vescovo di Milano. Solo tra il Settimo e il Nono secolo venne costituita la Pieve di Incino, con la residenza stabile di un sacerdote chiamato parroco. Qesto termine deriva dal greco e significa letteralmente "vicino alle case", cioè colui che vive vicino alla gente. Questo sacerdote stabile era coadiuvato da altri preti che, nei giorni festivi e nelle solennità, si recavano nei paesi attorno per la celebrazione dei principali uffici religiosi.

LA NASCITA DI TABIAGO ATTRAVERSO GLI ATTI NOTARILI

Parecchi documenti dei secoli Dodicesimo e Tredicesimo, riportano le prime testimonianza di Tabiago di cui , per il resto, conosciamo ben poco.Gli atti ritrovati da Gaetano Riva, autore del testo da cui abbiamo tratto le informazioni utili per stendere questo articolo, sono sottoscritti in parte dai grandi proprietari terrieri della zona di Tabiago, altri da notai, altri ancora contadini che ricevevano i terreni della Chiesa di Monza per lavorarli o, molto più spesso, per farli lavorare da altri alle loro dipendenze. Questi ultimi, che formavano la grande massa, appartenevano alla categoria dei poveri, dei lavoratori di una terra da cui dovevano ricavare il massimo possibile per poter consegnare ai loro datori di lavoro quanto essi pretendevano, ed era sempre molto. I padroni, in pratica erano gli affittuari della Chiesa di Monza l'unica proprietaria, consegnavano una modesta parte di quanto ricevuto dai loro contadini alla predetta chiesa, tenendo per sé il rimanente. Ai lavoratori della terra rimaneva il minimo indispensabile per poter sopravvivere.

Il primo documento citato da Riva, riporta il nome di Tabiago ed è datato maggio 1119. Esso rappresente un atto notarile di cessione di un terreno: "Amelio, figlio del fu Amelio di Tabiago, cede al fratello Pietro la parte che gli spetta, sia del mulino nuovo costruito sul fiume Lambro, sia del terreno annesso; Il tutto già gente nel terreno del già detto Tabiago".

Lo stesso Riva ha avuto la possibilità di ritrovare dei documenti religiosi all'interno dell'archivio prepositurale di Erba. Uno di questi, datato 1346, riporta un elenco dei cappellani del paese attorno ad Erba. L'elenco si conclude con la presentazione di colui che l'ha compilato con queste parole: "Belatramino, che sono chiamato anche Zanino, figlio di un certo Beltramo di Molteno, Comprensorio di Milano [...] che abito nella località di Tabiago [...]". Questo Beltramino girovagò per tutta la zona circostante Erba compilando un elenco di tutti i cappellani presenti sul territorio un'opera che, se oggi può apparire semplice, nel Quattordicesimo secolo non lo era affatto.

LA NASCITA DELLA PARROCCHIA

Una delle prime parrocchie della zona che costituirà polo di attrazione per i borghi circostanti è Costa Masnaga da cui dipendevano anche le chiese di Tabiago e Nibionno; questo è testimoniato da un documento del Quindicesimo secolo che allude alla permanenza stabile di un sacerdote con un'autorità simile a quella del parroco, da cui dipendevano le chiese di San Protaso a Nibionno e San fedele a Tabiago.Nel 1449 venne eletto cappellano e beneficiario della Chiesa di Santa Maria di Masnaga il prete Arnoldo de Buziis de Sezana (Cesana). Il 26 novembre dello stesso anno, il medesimo prete ottiene il beneficio, la cura e il governo della Chiesa dei santi Fedele e Simone di Tabiago. Nella prima visita pastorale di cui si ha notizia ovvero quella di dell'arcivescovo Gabriele Sforza avvenuto nel 1455, si ritorna a parlare del prete Arnoldo residente a Masnaga ma anche confessore del vicino convento di Lambrugo e prete della chiesa di Tabiago.

Il 1517 sembra essere una data significativa in cui la chiesa di Tabiago si avviava a divenire parrocchia. Infatti un documento notarile che porta la data del 13 maggio 1517, parla del prete Ambrogio de Maureis (Mauri) residente della Chiesa di San Fedele di Tabiago. Si riporta che questo sacerdote diede in affitto i beni della Chiesa (casa colonica, orto, terreni coltivabili e terreni boschivi, vigneto ed il vicinato alla chiesa stessa) ad un certo Bernardino Mauri e a suo figlio Bosio, abitanti della odierna frazione di Cibrone.

Dieci anni più tardi, in un atto notarile del 15 gennaio 1527, si parla ancora del prete Ambrogio, ma definendolo rettore, ovvero prete residente e anche responsabile in prima persona della chiesa. Ambrogio non era ancora parroco, ma già su di lui ne ricadevano gli oneri. La stessa sorte di responsabile della chiesa, quindi rettore ricadde anche sul successore di don Ambrogio, don Oliviero Appiani quando l'indipendenza da Masnaga era ormai un fatto consolidato.

Nel 1564 si ha conferma del fatto che Tabiago si sia come parrocchia. A partire da quest'anno si ha l'inizio dei registri di battesimi di matrimoni nell'archivio, mentre quello dei defunti risale all'inizio del Diciassettesimo secolo. A partire dal medesimo anno il nome originario di San Fedele comincia a scomparire.

Da quanto abbiamo visto sino ad ora possiamo concludere che Tabiago si staccò definitivamente da Masnaga e divenne parrocchia negli ultimi mesi del 1564, attraendo nella sua giurisdizione le frazioni di: Gaggio, Molino Nuovo, La Merla, Cimarosa, e Brascesco; continuarono, invece, a dipendere dalla chiesa di Santa Maria di Costa Masnaga: Nibionno e Mongodio, mentre Camisasca, Rogolea e Carpanea erano sotto la giurisdizione del Monastero di Lambrugo.

In seguito per volontà di San Carlo Borromeo, che in occasione della sua visita pastorale aveva visitato la zona di Tabiago, anche Nibionno e Mongodio passarono sotto la giurisdizione di Tabiago nel 1569; la stessa sorte toccò anche a Carpanea, Camisasca e Rogolea nel 1574, poiché le continue inondazioni del Lambro impedivano alla gente di recarsi a Lmabrugo per le celebrazioni.

LE PRIME NOTIZIE SULLA CHIESA DI TABIAGO

Già nel 1206 si parla di una chiesa a Tabiago dedicata a San Fedele, ma molto probabilmente esisteva già da tempo, forse sin dall'Undicesimo o Dodicesimo secolo. Verso la fine del tredicesimo secolo c'è una conferma sull'esistenza di questa chiesa da parte di Goffredo da Bussero che nel suo "Liber Notitiae" riporta un elenco di chiese e di altari della diocesi di Milano. Parlando della Pieve di Incino, si afferma l'esistenza di circa sessanta cappelle e settantuno altari tra cui troviamo indicata la chiesa di San Fedele.La dedicazione originaria della Chiesa è diversa da quella attuale, ovvero i Santissimi Simone e Giuda. L'iniziale dedicazione a San Fedele è probabilmente frutto dell'influenza della città di Como su questa zona.

Ma qual è il legame tra Como e San Fedele? San Fedele era un soldato della Legione Tebea, così chiamata perché i militari che la componevano provenivano tutti dalla città egizia di Tebe. Erano tutti cristiani compreso il loro comandante San Maurizio. A causa della loro fede, nella quale si sono mostrati irremovibili, sono stati fatti decapitare quasi tutto dallo stesso imperatore romano Massimiliano Cesare durante la marcia verso la Svizzera e la Germania nel Primo secolo dopo Cristo.

Il primo documento che comprova l'esistenza della Chiesa a Tabiago è del 7 novembre 1562. In questo atto monsignor Gerolamo Ferragatta, vescovo di Mondovì e suffraganeo della chiesa milanese, sottoscrive l'avvenuta consacrazione in nome dei Santissimi Simone, Giuda e Fedele Martire. Anche da questo atto possiamo comprendere che il momento della nascita della parrocchia era ormai prossimo. Infatti, solo le chiese parrocchiali erano consacrate da un vescovo, mentre le altre chiese, come le cappelle o gli oratori, erano soltanto benedette. Alla consacrazione, come abbiamo già scritto, seguì la nascita della parrocchia dopo un paio di anni.

Altrettanto curiosa, ma solo ipotizzabile, è la comparsa dei Santi Simone e Giuda tra i patroni della chiesa di Tabiago. Una possibile spiegazione c'è fornita dal cardinal Schuster in un appunto del 1940: "San Fedele si festeggia il 28 ottobre insieme con gli apostoli Simone e Giuda. Un po' per volta l'antico titolare della parrocchia è stato dimenticato e sono subentrati i due Santi Apostoli". Un'altra spiegazione potrebbe invece essere desunta dalle lettere di San Paolo e San Giovanni nel libro dell'Apocalisse in cui si afferma che la chiesa ha come fondamento gli apostoli, quali colonne portati della Chiesa. Non si ha certezza dei reali motivi per cui San Fedele sia stato un poco dimenticato, ma c'è da dire che Tabiago, come tutte le parrocchie che a metà del dodicesimo secolo si andavano creando, sentiva il desiderio e l'orgoglio di avere degli apostoli come custodi della propria chiesa.

Tenendo traccia delle visite vicariali è possibile conoscere l'evoluzione architettonica della chiesa di Tabiago sin dalla fine del Sedicesimo secolo.

Il 23 aprile 1574 il cardinale Carlo Borromeo fa visita alla chiesa di Tabiago che trovò piccola, ma decente. Venne registrato che l'altare maggiore era costruito sotto una volta sufficientemente larga e tutta dipinta con il tabernacolo in legno. Nella parte settentrionale vi era una cappella con l'altare della Natività di Santa Maria; una seconda cappella si trovava nella parte orientale abbastanza grande ma non ancora terminata e senza pitture, nella quale si celebrava una messa alla settimana; una terza cappella, dedicata a San Rocco, era costruita nella parte meridionale, da cui si accedeva alla chiesa stessa.

Osservando dall'esterno la chiesa di Tabiago, si poteva osservare la facciata con l'ingresso principale, sopra il quale trovava posto l'unica finestra di forma rotonda, nello specifico chiamata "oculum". Non vi era il campanile e l'unica campana era posta sopra due piccoli pilastri; per suonarla il curato poteva comodamente tirare la fune dalla sua cucina.

Nel corso del 1585, a seguito di una nuova visita vicariale, si apprende che i lavori prescritti nella precedente visita erano stati eseguiti e la chiesa venne definita idonea. L'edificio stato ingrandito ed erano in corso i lavori per la realizzazione del campanile e della sacrestia. Il primo campanile venne eretto nel 1596 nella parte settentrionale ed era possibile accedervi direttamente dall'altare maggiore.

La seguente visita del 1686 fu svolta dal cardinal Federico Visconti. Dalla relazione della sua visita è possibile dedurre che la chiesa parrocchiale avesse una navata a volta imbiancata, lunga 36 braccia (dove un braccio è pari ad 1,83 metri), e larga 12 con tre altari.

Correva l'anno 1709 quando la chiesa di Tabiago venne visitata dal cardinale Giuseppe Archinti che descrive il nuovo Battistero posto vicino alla porta di entrata della Chiesa; attraverso il battistero era possibile accedere all'ossario dei morti. Viene anche reso noto che la porta d'ingresso con le sponde di pietra molera presentava un portichetto sostenuto da due colonne di serizio.

Nel 1752 fa visita alla chiesa di Tabiago il nuovo cardinale Giuseppe Pozzobonelli, dalla cui relazione si Scopre che è stata aggiunta una terza campana alla torre della Chiesa nel 1744.

La torre campanaria venne innalzata nel 1807 per volere del parroco Redaelli sino l'altezza attuale di trentaquattro metri e venne aggiunta una quarta campana. Il campanile trova ancora posto sul muro laterale a settentrione della Chiesa, con una pianta quadrata il cui lato misura poco più di tre metri. Questo sacerdote volle essere seppellito sotto al portico ancora presente sull'uscio principale della Chiesa.

Un ulteriore ampliamento si ebbe all'interno delle mura della chiesa. Il parroco Aquilino Riva Nel 1833 fece ingrandire la chiesa realizzando tre navate ognuna delle misure di 2,60 metri mantenendone inalterata la lunghezza. Venne eliminato il portichetto di serizio e la facciata venne spostata in avanti di un metro per far posto alla bussola. Due anni più tardi, nel 1835 si fece costruire il coro dietro l'altare maggiore aprendo due finestre nell'abside.

GLI ULTIMI LAVORI: LA CHIESA COM'E' OGGI

Era il 1896, cinquantacinque anni dopo il primo ampliamento, il nuovo parroco don Giulio Scimachen, dispose nuovi lavori di ampliamento della parrocchiale su progetto dell'ingegnere Antonio Casati. Questo ampliamento fu necessario poiché quel mezzo secolo la popolazione si era quasi raddoppiata, fino a raggiungere il numero di novecento ottanta persone.Venne demolita la vecchia facciata, si allungarono le tre navate fino a raddoppiare della chiesa preesistente. Venne conservata la primitiva forma riproponendo le originarie arcate con tre nuovi archi diversi per ampiezza, per un totale di circa 11 m. La nuova facciata venne realizzata su progetto dell'architetto conte Ippolito Marchetti di Montestrutto, che concluse definitivamente il cantiere.

Ulteriori importanti opere per il completamento del comparto parrocchiale firono: la costruzione dell'oratorio e la realizzazione del sagrato e della piazza sorretti dal colossale muro a scarpa. Per finire fu edificata nel 1911 la scuola materna che, l'anno successivo, divenne ente morale dell'amministrazione comunale.

In ultimo è bene ricordare che nel 1942 vennero prelevate le campane più grosse per esigenze belliche, una delle quali venne riportata dopo. Nel 1946, a conclusione della guerra, il parroco di allora sottopose al giudizio di un'apposita commissione la sostituzione parziale o il rifacimento completo del concerto di campane. Si decise di rifonderle tutte e cinque con le stesse dimensioni, peso e tonalità delle precedenti (in re maggiore); data la ristrettezza della cella campanaria, non sarebbe stato possibile metterne di più grosse.

Nel frattempo, venne restaurato tutto l'esterno e riparato l'orologio che da tempo non funzionava. Nell'agosto del 1947 le nuove campane furono pronte, vennero collocate sul campanile a metà del mese.

Rubrica a cura di Giovanni Pennati e Alessandro Vergani