Un libro d'arte sulle molere: è l'ultima ''fatica'' del monticellese Ornaghi

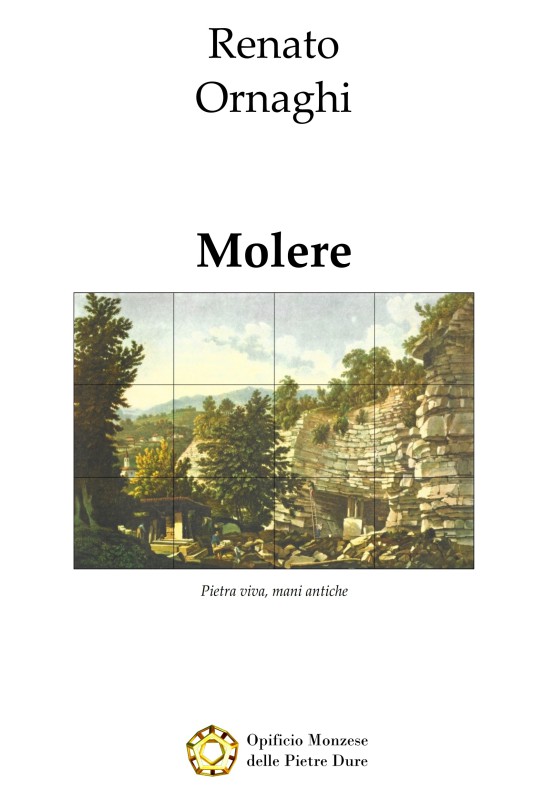

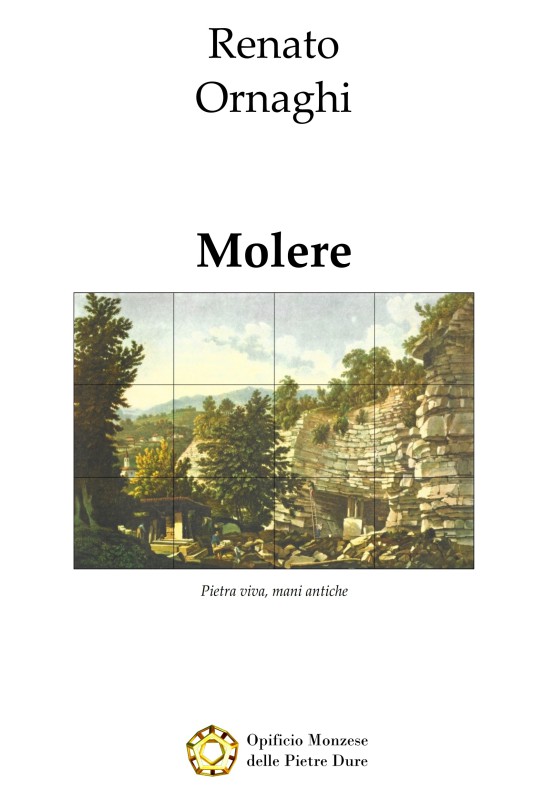

Uscirà domani 1° maggio, Festa del Lavoro, l’ultima fatica letteraria di Renato Ornaghi: un piccolo libro d’arte, plaquette a tiratura limitata contenente undici sonetti (dieci in italiano e uno in lengua mader) dal titolo evocativo: Molere. Titolo che evidentemente richiama alla mente le tante cave di pietra molera disseminate nel territorio della Brianza, miniere di superficie che furono sin dall’epoca medievale i primi luoghi lavorativi non agricoli a cielo aperto, ove si estraeva la pietra per l’appunto appunto denominata ''molera''.

E' una pietra di certo non durevole, in quanto composta da sabbia pressata e originata dai fondali del proto-oceano che ricopriva la Brianza e la pianura padana milioni di anni fa. Ma ciò nonostante, è una pietra che – in mancanza di meglio - fu in Brianza l’elemento costruttivo essenziale sia per le Ville di delizia che per le più modeste abitazioni contadine e civili, prima che mattoni e calcestruzzo la facessero da padroni nell’edilizia lombarda del XX secolo. Un elemento costruttivo-architettonico che si ritrova disseminato un po’ ovunque nell’ambito brianteo e milanese, sia pur usurato dal tempo e dalle intemperie. Potremmo dire che la pietra molera costituisce la cifra architettonica identitaria della nostra terra. In copertina alla plaquette di Renato Ornaghi è rappresentata quella che era la cava di molera più operosa e celebre nei nostri luoghi: quella di Viganò, ritratta da una celebre stampa a colori datata 1823 dei coniugi Federico e Carolina Lose. In quell’immagine è ben visibile il fervore lavorativo di quel cantiere d’estrazione, con operai intenti sia al taglio della pietra che alla sua successiva modellazione per la realizzare manufatti edilizi, pilastri, soglie di ingresso, statue, moduli architettonici, sino all’ultimo fregio utile nella vita di un essere umano: la pietra funeraria, che ritroviamo ancora posata sulle tombe più antiche nei nostri cimiteri.

In copertina alla plaquette di Renato Ornaghi è rappresentata quella che era la cava di molera più operosa e celebre nei nostri luoghi: quella di Viganò, ritratta da una celebre stampa a colori datata 1823 dei coniugi Federico e Carolina Lose. In quell’immagine è ben visibile il fervore lavorativo di quel cantiere d’estrazione, con operai intenti sia al taglio della pietra che alla sua successiva modellazione per la realizzare manufatti edilizi, pilastri, soglie di ingresso, statue, moduli architettonici, sino all’ultimo fregio utile nella vita di un essere umano: la pietra funeraria, che ritroviamo ancora posata sulle tombe più antiche nei nostri cimiteri.

Le cave di molera erano in Brianza luoghi di produzione che diedero lavoro a un'infinità di maestranze, i primi lavoratori che si affrancavano dalla coltivazione dei campi per operare in un settore se vogliamo, più artistico ed estetico; lavorare in una molera era un’occupazione non solo di fatica ma anche artistica, una attività che fu sicuramente propedeutica alla formazione di operai se non pure di "creativi" per la successiva filiera del mobile.

In Brianza le cave di molera, scrive Ornaghi nella sua introduzione alla silloge, sono ancora visibili ma quasi del tutto abbandonate, invase dai rovi e dalla vegetazione. Egli ci dice, nel merito: ''E’ un vero peccato che quelle cave non siano più visitabili, sono un vero tuffo nel passato per la riscoperta archeologica della nostra migliore tradizione lavorativa. Sarebbe davvero utile un loro recupero, per comprendere tanto del lavoro e della cultura dei nostri avi''. Aggiungendo: ''La pietra molera è dappertutto nei nostri paesi: nelle nostre case, nelle nostre chiese, nei nostri monumenti, nei nostri cimiteri. Non è purtroppo una pietra restaurabile, è un elemento costruttivo letteralmente "a consumo", dura fino a che non si usa del tutto, come una saponetta. Ma questa sua consunzione è sicuramente parte della sua bellezza: personalmente sono affascinato dalle statue in molera dei grandi uomini dell’Ottocento rappresentati nella cancellata del parco della Biblioteca del mio paese, Monticello Brianza. Sono sculture purtroppo a tempo, ma che possiedono un’atmosfera e suggestione del tempo che passa inimitabile. Fortunatamente, vi sono scultori che anche oggi non disdegnano lavorare e utilizzare la più modesta molera, per evidenziare l’elemento evocativo tipico di quella sua friabilità. Tra questi, uno su tutti merita menzione: il Maestro mio compaesano Sergio Crippa, che dalla pietra molera ha saputo estrarre oggetti d’arte davvero straordinari''.

Nella silloge Renato Ornaghi eleva la pietra molera a simbolo del territorio brianzolo, usando questo sasso poco durevole quale metafora della nostra fragile memoria. ''Il brianzolo – continua Ornaghi – tende a voler dimenticare il proprio passato agricolo e pre-industriale, la cosa è ben spiegabile dal fatto che in Brianza la terra non era sufficientemente fertile a garantire una vita contadina dignitosa, come diversamente avviene nelle campagne della bassa lombarda ed emiliana. Il passato agricolo per l'uomo brianzolo è sovente una memoria di fame e miseria. Per questo, la friabilissima molera va a simboleggiare la memoria di un tempo che fu, del quale ci vogliamo velocemente sbarazzare. Tale ricordo però, come la pietra molera, non si sbriciola in fretta: resiste pur usurato nella nostra mente a tener viva l'immagine di quello che un tempo il brianzolo era, e faceva. Una sorta di madeline architettonica, è il manufatto in molera: esso un po' malinconicamente e romanticamente riaccende i nostri ricordi ogni volta che ci capita sotto gli occhi''.

E' una pietra di certo non durevole, in quanto composta da sabbia pressata e originata dai fondali del proto-oceano che ricopriva la Brianza e la pianura padana milioni di anni fa. Ma ciò nonostante, è una pietra che – in mancanza di meglio - fu in Brianza l’elemento costruttivo essenziale sia per le Ville di delizia che per le più modeste abitazioni contadine e civili, prima che mattoni e calcestruzzo la facessero da padroni nell’edilizia lombarda del XX secolo. Un elemento costruttivo-architettonico che si ritrova disseminato un po’ ovunque nell’ambito brianteo e milanese, sia pur usurato dal tempo e dalle intemperie. Potremmo dire che la pietra molera costituisce la cifra architettonica identitaria della nostra terra.

Le cave di molera erano in Brianza luoghi di produzione che diedero lavoro a un'infinità di maestranze, i primi lavoratori che si affrancavano dalla coltivazione dei campi per operare in un settore se vogliamo, più artistico ed estetico; lavorare in una molera era un’occupazione non solo di fatica ma anche artistica, una attività che fu sicuramente propedeutica alla formazione di operai se non pure di "creativi" per la successiva filiera del mobile.

Renato Ornaghi

In Brianza le cave di molera, scrive Ornaghi nella sua introduzione alla silloge, sono ancora visibili ma quasi del tutto abbandonate, invase dai rovi e dalla vegetazione. Egli ci dice, nel merito: ''E’ un vero peccato che quelle cave non siano più visitabili, sono un vero tuffo nel passato per la riscoperta archeologica della nostra migliore tradizione lavorativa. Sarebbe davvero utile un loro recupero, per comprendere tanto del lavoro e della cultura dei nostri avi''. Aggiungendo: ''La pietra molera è dappertutto nei nostri paesi: nelle nostre case, nelle nostre chiese, nei nostri monumenti, nei nostri cimiteri. Non è purtroppo una pietra restaurabile, è un elemento costruttivo letteralmente "a consumo", dura fino a che non si usa del tutto, come una saponetta. Ma questa sua consunzione è sicuramente parte della sua bellezza: personalmente sono affascinato dalle statue in molera dei grandi uomini dell’Ottocento rappresentati nella cancellata del parco della Biblioteca del mio paese, Monticello Brianza. Sono sculture purtroppo a tempo, ma che possiedono un’atmosfera e suggestione del tempo che passa inimitabile. Fortunatamente, vi sono scultori che anche oggi non disdegnano lavorare e utilizzare la più modesta molera, per evidenziare l’elemento evocativo tipico di quella sua friabilità. Tra questi, uno su tutti merita menzione: il Maestro mio compaesano Sergio Crippa, che dalla pietra molera ha saputo estrarre oggetti d’arte davvero straordinari''.

Nella silloge Renato Ornaghi eleva la pietra molera a simbolo del territorio brianzolo, usando questo sasso poco durevole quale metafora della nostra fragile memoria. ''Il brianzolo – continua Ornaghi – tende a voler dimenticare il proprio passato agricolo e pre-industriale, la cosa è ben spiegabile dal fatto che in Brianza la terra non era sufficientemente fertile a garantire una vita contadina dignitosa, come diversamente avviene nelle campagne della bassa lombarda ed emiliana. Il passato agricolo per l'uomo brianzolo è sovente una memoria di fame e miseria. Per questo, la friabilissima molera va a simboleggiare la memoria di un tempo che fu, del quale ci vogliamo velocemente sbarazzare. Tale ricordo però, come la pietra molera, non si sbriciola in fretta: resiste pur usurato nella nostra mente a tener viva l'immagine di quello che un tempo il brianzolo era, e faceva. Una sorta di madeline architettonica, è il manufatto in molera: esso un po' malinconicamente e romanticamente riaccende i nostri ricordi ogni volta che ci capita sotto gli occhi''.