Villa Greppi: Ines Figini racconta la prigionia ad Auschwitz. 'Un inferno, ma ho perdonato'

Rievocare una delle pagine più buie della storia umana comporta sempre una grande commozione, specialmente pensando alle migliaia di vittime innocenti cadute durante le barbarie del periodo nazifascista.

Ascoltare il racconto di tali atrocità per bocca di chi, settant’anni fa, è stato prelevato dalla propria abitazione e condotto a forza dei campi di sterminio nazisti rappresenta ancor di più un’occasione per riflettere sulle immani crudeltà di cui è capace la specie umana, regalando al contempo la possibilità di fare memoria e di non dimenticare la storia, per non ricadere in futuro in nuove e immani atrocità.

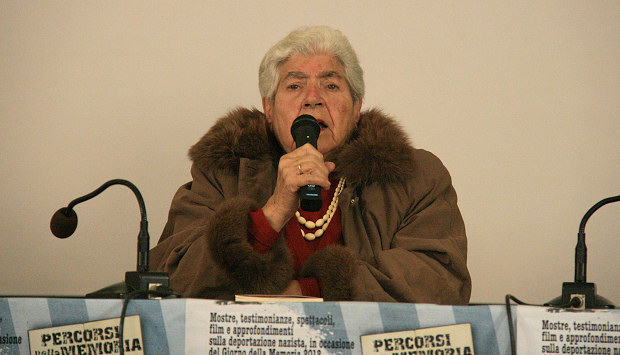

Ines Figini, affiancata dal presidente del Comitato per la Pace e la cooperazione tra i popoli Marta Comi

Nella giornata di domenica 12 febbraio il pubblico casatese ha potuto assistere nella cornice del granaio di Villa Greppi al racconto di una delle testimoni di questi accadimenti, sopravvissuta alla prigionia di campi di Auschwitz Birkenau, Mauthausen e Ravensbruck.

Per oltre un’ora il pubblico è rimasto in assoluto silenzio, commosso, ad ascoltare con occhi sbarrati il crudo racconto di Ines Figini, cittadina comasca classe 1922 deportata in giovanissima età nei campi di lavoro della Germania Nazista.

Una storia accomunata a molte altre giovani donne del lecchese e del comasco, impiegate all’inizio degli anni ’40 nelle aziende tessili del territorio.

“Lavoravo alla Tintoria Comense e nel marzo del ’44 mi trovai a difendere i miei compagni di lavoro che avevano partecipato a uno sciopero. Di notte le truppe fasciste fecero irruzione in casa mia, entrarono nella camera dove dormivo con mia sorella e mi portarono al commissariato. Ci portarono poi in una palestra insieme ad altre giovani ragazze, poi in stazione a Como e quindi in una caserma di Bergamo. A ogni sosta arrivavano altre donne, ci stavano “incolonnando” per organizzare quello che chiamavano “il trasporto”, un treno che ci avrebbe portato in Germania.

Al confine fummo consegnati alle truppe delle SS e da lì iniziò l’inferno”.

in primo piano a destra Pucci Paleari, studioso delle tematiche legate alla deportazione

Particolarmente toccante il racconto della signora Ines riguardante l’arrivo ad Auschwitz, raggiunta dopo aver fatto tappa a Vienna e al campo di Mauthausen.

“Arrivammo di notte, con il freddo e il vento della Polonia che ci obbligava a stare strette sui convogli – ha proseguito Ines, con gli occhi vivi e attenti di chi rievoca una pagina terribile del proprio passato – non dimenticherò mai il rumore dei lucchetti di ferro che venivano aperti, le urla, le bestemmie, le donne e i bambini che venivano fatti scendere a calci dal treno. Io e altre 7 ragazze lecchesi eravamo attonite davanti a quelle scene infernali, indescrivibili tanto era l’orrore. Gli ufficiali medici passavano tra di noi facendo la selezione tra chi poteva lavorare e chi era destinato alle camere a gas. Vedo ancora le persone a terra, le lacrime, l’allontanamento delle vecchie e dei bambini verso la morte. Non lo dimenticherò mai”.

Un racconto toccante e crudo da scuotere gli animi degli ascoltatori, quasi partecipi del dolore e dell’orrore narrato da Ines Figini.

“Poi è arrivata la marchiatura, l’assegnazione del numero e di quei vestiti di cotone grezzo, luridi, che non avrei mai cambiato per tutta la mia prigionia. Eravamo stipati in cuccette strettissime, in condizioni igieniche e di salute terribili, venivamo condotte a lavorare nei campi con pochissimo cibo e qualche brodaglia disgustosa per pranzo. Non avevamo acqua per lavarci, sentivamo le nostre anime morire poco a poco e ci sembrava di essere ormai dei robot, indifferenti verso ogni cosa”.

Poi, l’avvicinamento del fronte russo e con esso il peggioramento delle condizioni all’interno del campo.

“I forni crematori andavano giorno e notte, i tedeschi erano sempre più incattiviti. Poi fui spostata al campo di Ravensbruck, dove lavorai in uno stabilimento con turni di 12 ore al giorno. Ma i russi si avvicinavano e allora fummo incolonnati e costretti a marciare a piedi nella cosiddetta “marcia della morte”, dove le persone deboli o soltanto chi si fermava per il riposo veniva giustiziato dai tedeschi. Finchè, un giorno, le truppe naziste scapparono e fummo raggiunti dai russi. A quel punto realizzati di essere libera e scoppiai in lacrime”.

Poi il lento ritorno verso casa, l’arrivo a Bolzano sul suolo italiano, il trasferimento a Como e il ritorno nella casa di famiglia accolta dal calore di amici, vicini e parenti.

“Un giorno ad Auschwitz giurai che prima o poi avrei rimesso piede in quei luoghi da persona libera, e così feci dopo qualche anno dal mio ritorno a casa – ha concluso Ines – una volta terminato quell’inferno mi ci vollero alcuni anni per riconsiderare la cosa e per non portare più rancore verso chi ci aveva costretti a quella vita da sub umani. Sentirsi con la libertà nel cuore è una cosa magnifica, è un sentimento che “canta” dentro di te. Il rancore, l’odio sono cose che avvelenano il cuore e che consentono di ripetere, nel futuro, le medesime atrocità. Per questo ho perdonato, sorpassando ciò che è stato e guardando il futuro, ma senza mai dimenticare”.

Ascoltare il racconto di tali atrocità per bocca di chi, settant’anni fa, è stato prelevato dalla propria abitazione e condotto a forza dei campi di sterminio nazisti rappresenta ancor di più un’occasione per riflettere sulle immani crudeltà di cui è capace la specie umana, regalando al contempo la possibilità di fare memoria e di non dimenticare la storia, per non ricadere in futuro in nuove e immani atrocità.

Ines Figini, affiancata dal presidente del Comitato per la Pace e la cooperazione tra i popoli Marta Comi

Nella giornata di domenica 12 febbraio il pubblico casatese ha potuto assistere nella cornice del granaio di Villa Greppi al racconto di una delle testimoni di questi accadimenti, sopravvissuta alla prigionia di campi di Auschwitz Birkenau, Mauthausen e Ravensbruck.

Per oltre un’ora il pubblico è rimasto in assoluto silenzio, commosso, ad ascoltare con occhi sbarrati il crudo racconto di Ines Figini, cittadina comasca classe 1922 deportata in giovanissima età nei campi di lavoro della Germania Nazista.

Una storia accomunata a molte altre giovani donne del lecchese e del comasco, impiegate all’inizio degli anni ’40 nelle aziende tessili del territorio.

“Lavoravo alla Tintoria Comense e nel marzo del ’44 mi trovai a difendere i miei compagni di lavoro che avevano partecipato a uno sciopero. Di notte le truppe fasciste fecero irruzione in casa mia, entrarono nella camera dove dormivo con mia sorella e mi portarono al commissariato. Ci portarono poi in una palestra insieme ad altre giovani ragazze, poi in stazione a Como e quindi in una caserma di Bergamo. A ogni sosta arrivavano altre donne, ci stavano “incolonnando” per organizzare quello che chiamavano “il trasporto”, un treno che ci avrebbe portato in Germania.

Al confine fummo consegnati alle truppe delle SS e da lì iniziò l’inferno”.

in primo piano a destra Pucci Paleari, studioso delle tematiche legate alla deportazione

Particolarmente toccante il racconto della signora Ines riguardante l’arrivo ad Auschwitz, raggiunta dopo aver fatto tappa a Vienna e al campo di Mauthausen.

“Arrivammo di notte, con il freddo e il vento della Polonia che ci obbligava a stare strette sui convogli – ha proseguito Ines, con gli occhi vivi e attenti di chi rievoca una pagina terribile del proprio passato – non dimenticherò mai il rumore dei lucchetti di ferro che venivano aperti, le urla, le bestemmie, le donne e i bambini che venivano fatti scendere a calci dal treno. Io e altre 7 ragazze lecchesi eravamo attonite davanti a quelle scene infernali, indescrivibili tanto era l’orrore. Gli ufficiali medici passavano tra di noi facendo la selezione tra chi poteva lavorare e chi era destinato alle camere a gas. Vedo ancora le persone a terra, le lacrime, l’allontanamento delle vecchie e dei bambini verso la morte. Non lo dimenticherò mai”.

Un racconto toccante e crudo da scuotere gli animi degli ascoltatori, quasi partecipi del dolore e dell’orrore narrato da Ines Figini.

“Poi è arrivata la marchiatura, l’assegnazione del numero e di quei vestiti di cotone grezzo, luridi, che non avrei mai cambiato per tutta la mia prigionia. Eravamo stipati in cuccette strettissime, in condizioni igieniche e di salute terribili, venivamo condotte a lavorare nei campi con pochissimo cibo e qualche brodaglia disgustosa per pranzo. Non avevamo acqua per lavarci, sentivamo le nostre anime morire poco a poco e ci sembrava di essere ormai dei robot, indifferenti verso ogni cosa”.

Poi, l’avvicinamento del fronte russo e con esso il peggioramento delle condizioni all’interno del campo.

“I forni crematori andavano giorno e notte, i tedeschi erano sempre più incattiviti. Poi fui spostata al campo di Ravensbruck, dove lavorai in uno stabilimento con turni di 12 ore al giorno. Ma i russi si avvicinavano e allora fummo incolonnati e costretti a marciare a piedi nella cosiddetta “marcia della morte”, dove le persone deboli o soltanto chi si fermava per il riposo veniva giustiziato dai tedeschi. Finchè, un giorno, le truppe naziste scapparono e fummo raggiunti dai russi. A quel punto realizzati di essere libera e scoppiai in lacrime”.

Poi il lento ritorno verso casa, l’arrivo a Bolzano sul suolo italiano, il trasferimento a Como e il ritorno nella casa di famiglia accolta dal calore di amici, vicini e parenti.

“Un giorno ad Auschwitz giurai che prima o poi avrei rimesso piede in quei luoghi da persona libera, e così feci dopo qualche anno dal mio ritorno a casa – ha concluso Ines – una volta terminato quell’inferno mi ci vollero alcuni anni per riconsiderare la cosa e per non portare più rancore verso chi ci aveva costretti a quella vita da sub umani. Sentirsi con la libertà nel cuore è una cosa magnifica, è un sentimento che “canta” dentro di te. Il rancore, l’odio sono cose che avvelenano il cuore e che consentono di ripetere, nel futuro, le medesime atrocità. Per questo ho perdonato, sorpassando ciò che è stato e guardando il futuro, ma senza mai dimenticare”.

Contestualmente al racconto della signora Figini, il Consorzio Brianteo di Villa Greppi ha presentato un progetto relativo alla creazione di un roseto commemorativo, per onorare il ricordo di tutte le donne deportate a Ravensbruck e negli altri campi di sterminio nazisti.

Il roseto troverà spazio davanti alla sede del Consorzio, nel parco di Villa Greppi, e verrà realizzato la prossima primavera con l'arrivo della stagione adatta per la messa a dimora delle piante.

Una targa ricorderà il sacrificio di queste donne: "Perchè resti dell'amore, della gioia e della vita il profumo".

Il roseto troverà spazio davanti alla sede del Consorzio, nel parco di Villa Greppi, e verrà realizzato la prossima primavera con l'arrivo della stagione adatta per la messa a dimora delle piante.

Una targa ricorderà il sacrificio di queste donne: "Perchè resti dell'amore, della gioia e della vita il profumo".

Roberto Bonfatti