Viaggio in Brianza/7: la Canonica di San Salvatore a Barzanò, un gioiello tutto da scoprire

LA FONDAZIONE DELLA CANONICA ED IL MOVIMENTO DELLA PATARIA

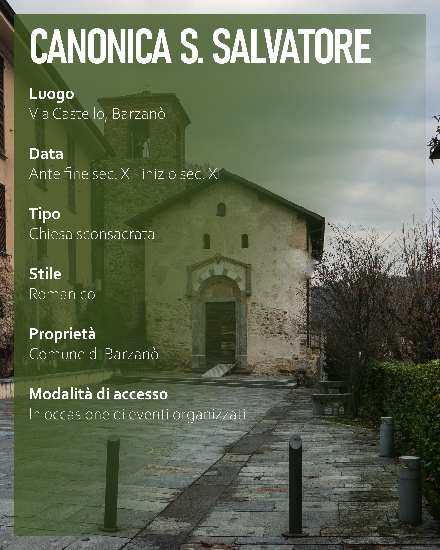

La chiesa di San Salvatore, conosciuta più comunemente come "la canonica", sorge in un luogo noto agli antichi come Villa Barzanorum. Un angolo di Brianza presentava isolato all'interno di un'area rurale e agresti, priva di grandi borghi murati, e facilmente raggiungibile grazie a tre strade romane: la Milano-Olginate, la Valassina e la Pedemontana.

Il villaggio di Barzanò ha origini antiche, probabilmente da attribuire alle popolazioni gallo-celtiche che consideravano questa zona una grande proprietà campestre, appartenuta aI Barzani, dei quali non è pervenuta alcua notizia. Occorre risalire al Terzo o Quarto secolo d.C. per trovare le tracce del primo insediamento nel luogo in cui oggi sorge Barzanò. Sono riconducibili a quel periodo storico, due aree dedicate a Giove Summano conservate all'interno della chiesa di San Salvatore tutt'oggi; esse testimonierebbero la presenza di un centro dove le popolazioni locali continuarono ad adorare le divinità pagane, nonostante l'ormai prossimo diffusione del cristianesimo dalle città nelle campagne.

Nell'Undicesimo secolo la famiglia dei Porta Orientale, originaria di Milano, si presentava in due rami: quello discendente da Guido Porta Orientale che dimorava in città e godeva delle rendite dei suoi possedimenti a Velate e nel Varesotto; il secondo invece risiedeva in Brianza, precisamente a Barzanò nella villa che trova posto poco lontano dalla canonica di San Salvatore.

In quel secolo, l'arcivescovo Anselmo della Pusterla, decise di controllare la legalità di vendite e dei privilegi, concesse al prete Liprando degli esponenti della famiglia Porta Orientale. Si doveva probabilmente trattare di terreni di Barzanò arbitrariamente alienati alla famiglia di origine milanese, e poi da questa donati a Liprando per la costruzione di edifici sacri. In cambio di questa edificazione, il Liprando avrebbe ottenuto una particolare protezione da parte dei pontefici dell'epoca, Gregorio VIII e Urbano II.

In base a queste informazioni, ricavate dalle ricerche storiche svolte da Don Rinaldo Beretta, è presumibile che la costruzione, o per lo meno, una profonda rinnovazione della chiesa di San Salvatore, sia stato il frutto dell'opera del prete Liprando all'inizio dell'Undicesimo secolo.

Nata per attuare la riforma morale e disciplinare del clero e per contrastare i chierici, sacerdoti, vescovi e monaci ricchi e superbi, accusati di simonia e di concubinato, la Pataria si diffuse a metà dell'Undicesimo secolo grazie alle predicazioni Arialdo, diacono decumano della Chiesa milanese, e di Landolfo Cotta, chierico appartenente al clero ordinario del Duomo. Anche Liprando faceva parte di questa corrente di pensiero e fondando la Canonica di San Salvatore e portando avanti con grande animosità la guida spirituale delle manifestazioni patarini dopo la morte dei due fondatori. Il dono dei terreni di San Salvatore furono un concreto sostegno a questa missione di Liprando da parte della famiglia Porta Orientale che aveva sempre sostenuto la corrente arenata da Liprando.

IL BATTISTERO

La Canonica di Barzanó non rientrava nell'elenco delle canoniche tradizionali, ovvero che sorgono accanto alle chiese centro di pieve (antica regione di territorio in cui era divisa la chiesa, simili alle odierne diocesi), ma appartiene ad un gruppo di fondazioni, sorte nel vasto territorio della pieve e nelle città senza alcun legame con le antiche sedi pievane.

Per la presenza di un fonte battesimale, godendo di una rendita, e per essere sorta in un'antica corte regia, la Canonica di San Salvatore, rispondeva ad un'altra tipologia di fondazioni canoniali, conosciute come curie regulares.

Il fonte battesimale di San Salvatore, composto da otto lastre di marmo rosso di Verona, non affonda nel terreno, come in epoca paleocristiana, ma è posto su un piano del pavimento per svilupparsi in superficie: il soggetto che doveva ricevere il battesimo, vi accedeva mediante un gradino, mentre al suo interno, due scalini gli permettevano di inginocchiarsi e di riceve il sacramento per immersione. Intorno alla vasca vi è ancora oggi un bordo ottagonale di granito con un'impronta per spigolo, nelle quali dovevano essere inserite delle colonnine che sorreggevano un baldacchino che copriva il fonte battesimale.

Non è chiaro chi abbia deciso di porre in questa canonica un fonte battesimale, forse Liprando per permettere alla comunità raccolta intorno alla canonica per far rivedere loro il battesimo, ma non è certo. Vi è la possibilità che sia stato un vescovo a porvi questo battistero, precisamente l'arcivescovo Arnoldo III, appartenente alla famiglia Porta Orientale e sostenitore della causa pataria e vicino a Liprando.

GLI AFFRESCHI

Le pitture murarie a tema cristologico di San Salvatore sono una delle più interessanti espressioni artistico-culturali di tutta l'Italia settentrionale. Purtroppo il cattivo stato della pellicola pittorica, la mancanza di fonti documentarie e i continui rimaneggiamenti dell'edificio, hanno impedito agli studiosi di leggere correttamente gli affreschi. Mentre la cupola non presentava gravi lacune, le pitture sulle pareti laterali si mostravano molto frammentate e gravemente danneggiate, tanto da rendere arduo riconoscere l'episodio raffigurato.

LA CUPOLA

Una volta superato il portale d'accesso della chiesina, si ha l'impressione di entrare in un tempio cristiano che ha conservato per più di mille anni la sua identità.

Ciò che rende interessante la visita a questa canonica è certamente il prezioso ciclo pittorico che fa di San Salvatore una biblia pauperum per i fedeli desiderosi di conoscere i momenti importanti della vita di Cristo e le storie della salvezza. Il percorso iconografico ha inizio nella seconda campata della chiesa e lungo le pareti laterali con un andamento orizzontale dove sono raffigurate, con profonda umanità, le storie dell'Infanzia e della Passione di Gesù. Il racconto poi prosegue sulla superficie della cupola dove trionfa il Cristo circondato dai dodici apostoli, da Maria che stringe al grembo il bambino e da quattro aquile dipinte nei pennacchi al posto dei simboli degli evangelisti.

Fulcro di tutto l'apparato decorativo è l'immagine monumentale ed imponente del Cristo che appare da uno sfondo di colore azzurro, chiuso da linee dentellate verdi, bianche e rosse.

La figura del Cristo incorniciata da un medaglione fa qui la sia comparsa nella pittura monumentale. Il Cristo viene anche riproposto nella sua forma umana a dimostrazione della verità e dell'Incarnazione: ha il capo orientato verso l'altare ed è avvolto in un ampio mantello di colore rosso che copre una veste bianca, scandita da pieghe verticali verdi; con la mano sinistra regge il Libro della Parola, mentre la destra è aperta e sollevata in direzione degli apostoli, chiamati a trasmettere la verità divina all'umanità.

A causa della perdita di buona parte della pellicola pittorica, la figura è piuttosto piatta e priva di volume; solo lo là dove il braccio sinistro è sollevato e proteso in avanti le spesse pieghe della veste conferiscono plasticità e profondità all'immagine. Il volto iconico di Cristo comunica una certa severità è una forte astrazione, dovuta agli occhi grandi spalancati che conferiscono al viso grande in espressività.

Gli apostoli disposti sulla superficie intorno al Cristo pantocratore sono tra i saggi più belli dell'intero ciclo pittorico. I dodici sono raffigurati frontalmente, ma alcuni sono raffigurati con il volto posto di tre quarti, nel tentativo di inserirsi maggiormente nello spazio della cupola.

Queste rappresentazioni sono state plasmate su sfondi campiti con tinte alternate verdi, azzurre ed ocra, chiuse alla base da un terreno privo di qualsiasi connotazione realistica e delimitato da decorazioni geometriche e floreali che si ritrovano nella cripta di San Pietro al Monte di Civate.

I corpi esili e slanciati degli apostoli sono avvolti da stretti e ampi mantelli dalle pieghe a falce, che creano interessanti composizioni geometriche, portati sopra lunghe tuniche attraversate da profonde ma semplici pieghe verticali che terminano i bordi dentellati a zig zag.

Nonostante la forte caratterizzazione fisiognomica e gli attributi tenuti tra le mani delle dita lunghe ed affusolate, l'identificazione degli apostoli risulta ancora un'operazione complessa. Solo le poche scritte in calce bianca, leggibili in parte a lato delle singole figure e datate alla fine dell'Undicesimo secolo, hanno permesso di riconoscere gli apostoli Filippo e Taddeo, mentre il personaggio che indossa la veste crociata dei vescovi, può essere comunemente identificato come Pietro.

Sul tamburo della cupola, racchiusa da una doppia cornice, da una fascia a meandri prospettici e dalla raffigurazione della città turrita di Gerusalemme, fa la sua comparsa una delle prime raffigurazioni mariane bizantine dipinte nel territorio lombardo.

Visibile al fedele che varca la soglia d'ingresso, essa raffigura Maria che tiene stretto al suo grembo il Bambino Gesù punto la Vergine dipinta frontalmente con un atteggiamento severo e solenne; Indossa un'ampia tunica di colore rosso e presenta il capo avvolto in un velo la cui lavorazione a frange è ancora visibile sulla spalla sinistra. A causa del cattivo stato di conservazione della pellicola pittorica e delle numerose integrazioni svolte sul corpo della Vergine e sul suo volto che appaiono privi di plasticità e di qualsiasi accenno anatomico.

Il bambino che Maria tiene in grembo per sottolineare la sua maternità, indossa una veste del drappeggio più morbido, segnato da pieghe di colore verde. Il suo volto dipinto di tre quarti circondato da uno sfondo azzurro, è molto più delicato rispetto a quello della madre, e lascia intravedere una forte naturalezza ed una marcata concentrazione introspettiva, dovuta ai grandi occhi nocciola messi in evidenza dalle lumeggiature stese sopra le arcate sopraccigliari e lungo il setto nasale.

A chiudere il ciclo pittorico della cupola, quattro aquile fanno la loro comparsa sui pennacchi, il luogo dei più tradizionali simboli degli Evangelisti. Accanto all'interessante ipotesi che riferisce alla sfera pittorica l'emblema imperiale per il noto coinvolgimento l'imperatore Enrico II nelle vicende della Corte di Barzanò, un'altra possibile interpretazione potrebbe essere quella di attribuire ai volatili il significato di rinascita dell'uomo mediante il sacramento del battesimo. Un'ipotesi questa che sembra confermata dalla presenza del fonte battesimale all'interno della chiesa.

Nel caso specifico della cupola di San Salvatore non ci troviamo dinanzi solo ad una rappresentazione gerarchica della chiesa di Cristo, ma d'un episodio ben preciso narrato nella Bibbia: l'invio in missione dei Dodici, testimoni e custodi della verità divina che stringono nelle loro mani i libri i rotoli contenenti la parola punto la scelta di raffigurare questo episodio e non altri sulla sommità della struttura poliforme può essere spiegata ripensando la funzione assunta dalla piccola chiesa a partire dalla seconda metà dell' undicesimo secolo per volere del prete Liprando, il quale assunse con grande animosità la guida spirituale della pataria.

Liprando negli anni delle lotte patarine (tra il 1063 ed il 1113) pare che abbia ottenuto in dono, come abbiamo già scritto, alcuni terreni collocati a Barzanò dalla famiglia Porta Orientale di Milano per costruirvi degli edifici sacri. Forte dell'opera riformatrice che andava predicando nella città lombarda, egli probabilmente istituì nel luogo della chiesa di San Salvatore una canonica nella quale i sacerdoti erano chiamati a vivere secondo il modello evangelico della Chiesa delle origini e a distinguersi dai falsi preti che conducevano una vita indegna, amando solo la ricchezza, la potenza, le occupazioni terrene.

Per ricordare costantemente ai canonici la loro vocazione sacerdotale e il compito di mediatori tra Cristo e gli uomini, forse, Liprando commissionò la realizzazione anche di un ciclo pittorico ispirato ai contenuti teologici della prima predica di Arialdo, fondatore della patria, che venne rivolta ai laici per dimostrare la falsità della dottrina e delle predicazioni dei sacerdoti indegni.

GLI AFFRESCHI SULLE PARETI LATERALI: L'ANNUNCIAZIONE E LA CROCIFISSIONE

Sempre in chiave patarina possiamo leggere il programma iconografico delle pareti laterali sulle quali è narrata la vita terrena di Cristo, che ben si accordava con la dedicazione al Salvatore; essa rappresentava un importante catechesi sia per i catecumeni che si apprestavano a ricevere il sacramento del battesimo, nella vasca oggi collocata tra la prima la seconda campata, sia per i canonici che avevano accesso alla chiesa di San Salvatore. Come per la cupola così per le pareti laterali possiamo ipotizzare l'intervento del prete Liprando nella scelta di rappresentare gli episodi dell'infanzia e della passione di Gesù.

Secondo la visione patarina, Cristo è il salvatore che si è incarnato e ha patito fino alla morte in croce per redimere gli uomini, liberarli dalle tenebre, per portare la luce e diffondere la verità nel mondo. La sua vita dall'incarnazione, della passione e morte sulla croce diventa così un modello da seguire e imitare.

La prima scena a noi nota nel ciclo cristologico è l'annunciazione, racchiusa tra le due monofore della parete sud è dipinta in accordo con l'architettura che l'accoglie. La Vergine, seduta è raccolta in preghiera, e qui raffigurata nel momento in cui riceve l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele all'interno in una di un ambiente domestico, suggerito dei pochi elementi architettonici ancora visibili sullo sfondo. Il volto di Maria, avvolto da un velo e circondato da un'aureola, è leggermente appuntito ed è raffigurato di tre quarti. Di fronte l'arcangelo, riconoscibile per le ali vaporose, viene rappresentato con la mano destra levata in segno di benedizione e la testa circondata da una luce intensa di colore blu.

Le dimensioni dei loro corpi sono rese ancora più monumentali grazie al sapiente uso delle lumeggiature bianche e delle pennellate verdi, stese a tratti spessi e paralleli, che delineano il contorno, definiscono i dettagli degli abiti dei personaggi e costruiscono volumetricamente le figure nello spazio.

Nel registro inferiore della parete laterale sinistra si può trovare la Crocifissione. La grave lacuna che compromette buona parte del dipinto ci impedisce di osservare correttamente l'intera scena, anche se tracce del disegno preparatorio indicherebbero quantomeno la presenza del sole e della luna e di almeno uno dei due ladroni alla destra di Gesù. Il crocifisso, bordato da due filari di perle bianche, sostiene il corpo non molto slanciato di Cristo, ancora ispirato alla pittura carolingia: il busto, interrotto da lumeggiature bianche, non presenta la curva bizantina, elemento imprescindibile della crocifissione dei secoli a seguire, la testa infossata dalle spalle, mentre la mano destra ha dita lunghe e il pollice scostato ed arcuato.

Cristo è ancora vivo e trionfante sulla croce, ma contemporaneamente al capo reclinato, caratteristica del Cristo sofferente e privo di vita. Il pittore di Barzanò vuole sottolineare l'elemento sensibile e patetico della figura umana, per comunicare al fedele la condizione di umiltà e vulnerabilità del Cristo. Gesù morente posto sulla croce, è rappresentato come mite e povero, umile ed in cerca della più assoluta purezza di corpo e mente.

L'ORIGINALITÀ DI SAN SALVATORE

L'aver constatato le asimmetrie e le asperità visive della costruzione e della sua decorazione non comporta un giudizio negativo su un'opera che, nel suo complesso e nelle sue parti, denota uno spiccato carattere di originalità. In un ideale itinerario alla ricerca di ciò che distingue nettamente la Canonica di San Salvatore dagli altri edifici religiosi del medioevo nord-italico, un buon punto di partenza può essere senza dubbio la presenza nella campata centrale e i piedi della breve scalinata che conduce il presbiterio di una vasca battesimale ottagonale. La pianta irregolarmente rettangolare, con la sua successione di tre campate che sembrano quasi addossate l'una alle altre, mal si adatta a ricevere una vasca battesimale che siamo soliti vedere nel mezzo di strutture a pianta centrale: di norma, come noto, l'architettura del battistero fin dalle sue origini paleocristiane prevedeva una costruzione ottagono, che racchiude nella realtà visibile dell'architettura la simbologia del numero otto, collegato al battistero già nelle sacre scritture. Ancora più inusuale è la collocazione di una vasca battesimale con edificio dotato di scalinate interne, una centrale che conduce il presbiterio rialzato e due laterali che danno accesso alla cripta. Se ne deduce senza incertezze che San Salvatore non è sempre stato un battistero, o meglio non è nato per assolvere una funzione battesimale.

Nel medioevo infatti il battesimo non avveniva, come oggi, in tutte le parrocchie, ma normalmente era prerogativa di una sola chiesa che era a capo della pieve, cioè di uno dei tanti distretti territoriali in cui era divisa una diocesi. Barzanò faceva parte della pieve di Missaglia; in teoria quindi doveva essere soltanto Missaglia il luogo deputato alla celebrazione del rito battesimale. Esistevano però delle eccezioni alla regola ed evidentemente Barzanò era una di queste.

E nella cupola sopra la campata centrale che dobbiamo riconoscere un altro importante elemento di originalità: una copertura emisferica per quanto realizzata con tecnico costruttive non avanzatissime, non trova termini di paragone nel romanico lombardo. Gli stessi edifici religiosi a pianta centrale che conosciamo, che avessero meno funzione battesimale (ad esempio la chiesa di Agliate) non sono coperti da cupola su pennacchi come accade invece nel caso di San Salvatore. Per rintracciare testimonianze paragonabile a questa, anche se a volte in maniera parziale, occorre pensare all'architettura paleocristiana e bizantina (Esempio geograficamente più vicino è costituito dalle cupole di San Marco a Venezia, per quanto possa far sorridere l'accostamento tra i due termini di paragone). Se pensiamo poi che la cupola di Barzanò è completata dalle figure dipinte del Cristo a mezzobusto e dagli apostoli tutto intorno, abbiamo la percezione definitiva dell'unicità di questo gioiello brianzolo.

L'EVOLUZIONE ARCHITETTONICA DI SAN SALVATORE

I risultati di scavo, le indagini e gli studi condotti durante il cantiere di restauro consentono oggi di identificare il nucleo originario della chiesa di San Salvatore, costituito da un'aula pressoché quadrata (con un lato di poco più di 6,5 metri), con presbiterio quadrangolare; il tutto orientato tra est-ovest e sopraelevato sulla cripta costruita con funzione di sostegno murario.

Gli studi hanno certificato l'antichità dell'insediamento datandolo tra fine del primo millennio ed il millecento, rivelando anche l'origine del legame tra la Chiesa e di luogo in cui trova posto, probabilmente un'antica area cimiteriale. È infatti molto probabile che i fini originali della canonica risalgano ad una struttura funeraria probabilmente di proprietà di un aristocratico longobardo che, insediatosi nelle campagne, svolgeva un'attività di controllo politico ed economico e, non ultimo, di cristianizzazione.

A causa del pendio scosceso della collina, fu necessario impostare una cripta di sostegno alla chiesa superiore. Mentre i muri perimetrali di nord si appoggiano direttamente sulla roccia affiorante lungo il versante, quelli di sud presentano fondazioni profonde, le cui dimensioni non sono state del tutto indagate, ma è certo che scendono di oltre un metro sotto il piano di calpestio della cripta.

La cripta, che presenta solo il lato settentrionale completamente interrato, a dimensioni relativamente ampie e costruita infatti da due ambienti separati da un pilastro centrale di forma ellittica ma presenta due scale di accesso all'aula superiore ritagliate nel muro terminale ovest dell'aula della canonica.

Al piano superiore, invece, l'edificio presentava uno spazio relativamente piccolo destinato ad aula ed un presbiterio sopraelevato decisamente ampio, corrispondente alle dimensioni della sottostante cripta. L'ambiente era coperto da un tetto a vista ed illuminato da alte e strette monofore aperte lungo i fianchi est e ovest.

La seconda fase costruttiva appare la più ricca di incognite. Il primo cambiamento riguarda l'uso dell'edificio religioso, che da oratorio privato destinato a scopi funerari, diviene chiesa per la cura delle anime. Il passaggio e sancito dal diploma imperiale di Enrico II, datato 1015, con il quale la corte di Barzanò fu assegnata ad Alberico, vescovo di Como, e dei suoi successori. San Salvatore denuncia fin dalla sua fondazione l'uso esclusivo a spazio sacro commemorativo, caratterizzato dalle proporzioni eccessive della cripta rispetto all'aula, la quale, del resto, non aveva altro fine che quello di accogliere le spoglie mortuari del fondatore della sua famiglia.

Divenuta chiesa di diretta dipendenza Vescovile, San Salvatore fu destinato ad accogliere un numero maggiore di fedeli, richiamati anche dalla presenza delle reliquie, e a favorire il processo di cristianizzazione mediante la divulgazione del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti. Fu dunque necessario ampliare lo spazio dell'aula addossando ad occidente dell'esistente chiesa altomedievale, un nuovo corpo quadrangolare, come evidenziato dei nuovi muri perimetrali appoggiati a sud della facciata originaria.

L'edificio così rinnovato, fu tuttavia ben presto sconvolto da un dissesto strutturale che interessò, in particolare, il fianco meridionale della nuova aula. Tutto il piano pavimentare intorno, costruito da un pavimento in malta con ghiaia e ciottoli, subì un progressivo scivolamento verso valle per il cedimento dei livelli di fondazione. L'instabilità si manifestò gradualmente dato che la Chiesa non fu mai abbandonata; ad un certo punto però, fu necessario seguire un importante opera di consolidamento che riguardo sia il versante collinare che il fianco sud della nuova aula.

LA STORIA RECENTE DELLA CANONICA

Dopo un lungo periodo di oblio trascorso dalla prima metà dell'ottocento, l'interesse verso la canonica di San Salvatore tornò di nuovo vivo negli anni Settanta.

Nel 1975 la Villa Appiani-Tremolada fu soggetta ad un progetto di ristrutturazione che venne portato avanti a discapito dell'integrità della Canonica di San Salvatore. Era infatti nei piani un'operazione di spostamento della chiesina in un altro luogo, smontando e rimontando la struttura. Di questa attività e dei rischi che sottoponeva alla Canonica, si interessarono in molti, addirittura una nobildonna della famiglia Paladini che chiese ad una associazione di Barzanò di fare qualcosa per la conservazione di San Salvatore.

L'associazione si chiamava, e si chiama ancora, "La sola verità è amarsi" e vi partecipava attivamente Luigi Confalonieri, allora laureando e membro di minoranza del consiglio comunale, oggi impegnato architetto, che ci ha riferito come si sono svolti i fatti che hanno dato il via ai lavori di restauro di questo piccolo gioiello. "In quegli anni interpellammo l'amministrazione comunale che aveva come sindaco il signor Colzani che aveva già provveduto ad attivarsi per acquisire la canonica in nome del Comune già prima di questo lavori in via castello. Insieme a lui, l'associazione indagò sui lavori che si stavano svolgendo nella Villa Tremolada, scoprendo che erano in corso dei lavori in violazione del progetto approvato. Di conseguenza si iniziò una trattativa tra la proprietà e l'amministrazione comunale che vide concessa all'erario pubblico la chiesina, in cambio del permesso a continuare i lavori secondo il progetto prestabilito".

Nel corso della trattativa, il sindaco Colzani organizzò un confronto pubblico con i barzanesi sulla canonica, iniziativa che vide un'enorme partecipazione di pubblico. "La sala era piena e vi furono forti interventi a favore di una necessaria ristrutturazione della Canonica, quindi il sindaco Colzani si mosse di conseguenza con il supporto dei progetti dell'architetto Claudio Confalonieri, anche lui membro dell'associazione ‘L'unica verità è amarsi' con me" ci ha detto Luigi Confalonieri. "L'associazione si mosse anche per trovare i fondi necessari per iniziare a svolgere qualche lavoro, nonostante la sovraintendenza avesse posto un veto sui possibili lavori da svolgere sulla chiesina. Per trovare qualche sostegno finanziario, organizzammo una mostra di opere d'arte con la partecipazione di artisti celebri. La vendita di alcune opere, rese possibile la messa in sicurezza della struttura e la rimozione dei rampicanti che avevano ricoperto le pareti della chiesina" ha concluso l'architetto.

Questi primi interventi ovviamente non furono sufficienti per completare l'opera di recupero, ma costituirono un incentivo per far smuovere l'interesse della sovraintendenza nei confronti di San Salvatore. "Dopo questi primi lavori si ebbe l'intervento di imprenditori e comitati che hanno reso possibile che la chiesina tornasse al suo splendore, bellezza che possiamo tutt'oggi vedere passeggiando in via castello".

Dal 1998 l'amministrazione comunale di Barzanò è direttamente impegnata ad assicurare alla canonica le cure necessarie per la sua conservazione portando a termine i progetti di restauro e consolidamento. I nuovi interventi ispirati a criteri conservativi, sono stati attuati tra il 2005 ed il 2010 su progetto di un'associazione temporanea di alcuni professionisti, avvalendosi dei contributi finanziari da Regione Lombardia e dalla fondazione Cariplo, oltre a quelli messi a disposizione dalla provincia di Lecco (settore cultura) ed il mutuo concesso in via agevolata, dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Una storia ricca che è giunta sino a noi grazie al libro scritto in collaborazione con l'amministrazione comunale di Barzanò che vogliamo ringraziare per la collaborazione. Inoltre uno speciale ringraziamento va anche all'architetto Luigi Confalonieri che è stato disponibile a fornirci la sua preziosissima testimonianza.

Con questo articolo vogliamo dire grazie anche tutti i nostri appassionati lettori e augurare loro un Buon Natale ed un felice anno nuovo. Ci rivediamo nel 2021!